Teil IV der Jussur-Reihe über Verschwörungserzählungen, öffentliches Vertrauen und den Zusammenbruch der Realität

In Teil III verfolgten wir die Epstein-Saga, die sich von einem Skandal zu einem symbolischen Grundstein des Glaubens entwickelte.

Epstein starb nicht einfach in einer Gefängniszelle.

Er starb inmitten eines öffentlichen Glaubensbruchs, der den Glauben an Gerechtigkeit erschütterte.

In diesem Zusammenbruch wurde seine Geschichte zur Chiffre aller Missstände.

Linke, Rechte und weit darüber hinaus fanden in ihm die Bestätigung dessen, was sie schon lange vermutet hatten:

dass mächtige Menschen mit Menschenleben handeln und trotzdem frei herumlaufen können, dass Schweigen erkauft wird und dass Regierungen lügen, wenn es den Interessen einiger weniger dient.

In Teil IV gehen wir nun über die Zahlen hinaus und begeben uns auf das Terrain der Verbreitung.

Wir untersuchen die Vektoren – wie sich diese Narrative verbreiten, verändern und haften bleiben.

Wir folgen dem digitalen Blutkreislauf, durch den sich Verschwörungstheorien heute bewegen.

Von Memes und Telegram-Gruppen bis hin zu YouTube-Dokumentationen und Influencer-Reels.

Was einst Randvolkstümlichkeit war, ist heute eine memetische Infrastruktur, die in den öffentlichen Diskurs eingewoben ist.

Sie wird als Waffe eingesetzt, ist replizierbar und gefährlich effektiv.

Es geht nicht mehr nur darum, was die Menschen glauben. Es geht darum, was der Glaube bewirkt.

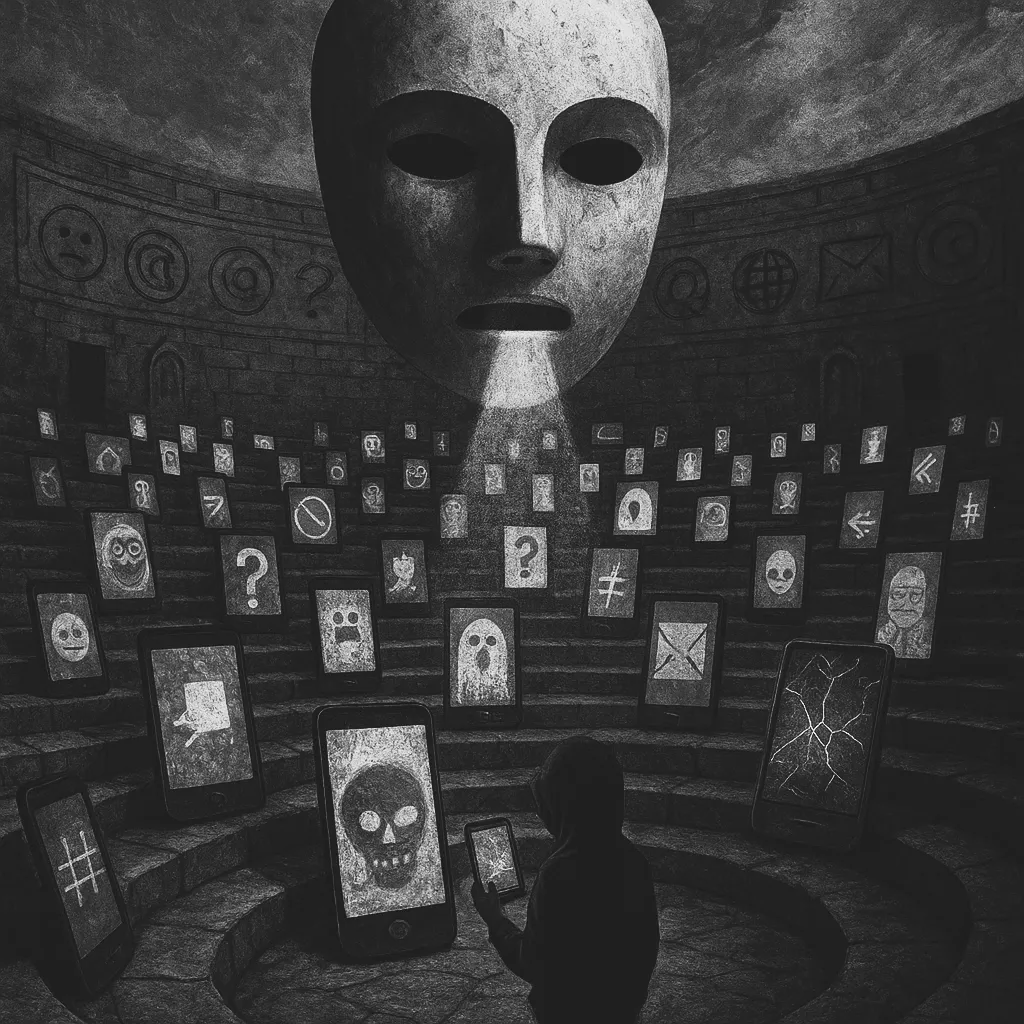

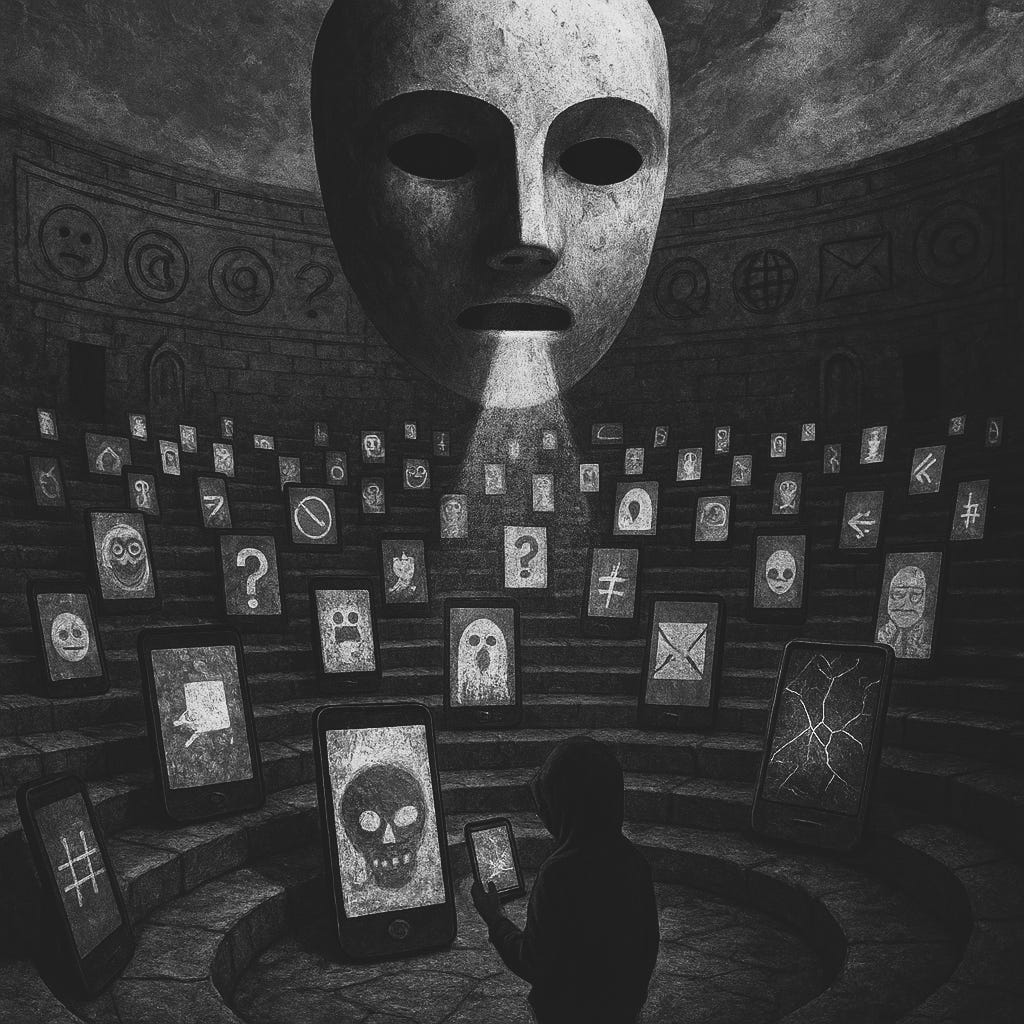

Das Meme als Maschine

Im digitalen Zeitalter werden die gefährlichsten Ideen nicht in Büchern oder langen Reden präsentiert.

Sie kommen als Witze, Bilder oder 15-Sekunden-Videos daher.

Ein Meme kann Skepsis umgehen, weil es nicht nach Glauben verlangt. Es muss nur geteilt werden.

Deshalb war der Satz „Epstein hat sich nicht umgebracht“ dort erfolgreich, wo Think Tanks und investigativer Journalismus oft scheiterten. Er verwandelte Komplexität in Gewissheit. Er enthielt keine Beweise, erforderte aber auch keine. Es war keine Theorie. Es war ein Achselzucken, umhüllt von einem Grinsen, das ausdrückte: Das wissen Sie ja schon.

So gedeiht die Verschwörungskultur.

Sie macht Unglauben zum Zeichen der Erkenntnis. Sie gibt den Menschen das Gefühl, Teil eines Clubs zu sein, der sieht, was andere nicht bemerken. In solchen Kreisen gilt: Je ungeheuerlicher die Behauptung, desto verlockender die Aufnahme.

Randgruppen auf Plattformen wie 4chan, 8kun, Telegram und Rumble wirken wie Beschleuniger.

Sie belohnen Nutzer für Kreativität, Extremismus und erzählerische Kühnheit. Ein Nutzer postet vielleicht ein unscharfes Foto eines Politikers in der Nähe von Epsteins Jet. Ein anderer legt ein Zitat aus den Protokollen darüber. Ein dritter fügt Emojis hinzu und schreibt: „ZOG gewinnt immer.“

Das Meme verbreitet sich.

Nicht nur das Bild, sondern die Weltanschauung. Wiederholung wird zum Beweis. Ironie wird zur Rüstung.

Das Publikum wird radikalisiert, ohne jemals ein Manifest gelesen zu haben.

Von Foren zu Feeds: Wie Plattformen die Botschaft in den Mainstream bringen

Was in den Rand-Imageboards beginnt, bleibt selten dort.

Soziale Medien, insbesondere solche, die auf Interaktion optimiert sind, verstärken die Inhalte, die die stärksten emotionalen Reaktionen hervorrufen.

Wut, Angst, Ekel und Empörung sind viral.

Dies sind auch die emotionalen Zutaten fast jeder Verschwörungserzählung.

Ein Video mit dem Titel „Epstein-Akten enthüllen alles“ enthält möglicherweise nichts Neues, doch allein die Gestaltung reicht aus, um den Algorithmus auszulösen.

Einem Nutzer, der sich mit Impfbedenken beschäftigt, könnten Inhalte über die Rothschilds oder das Weltwirtschaftsforum empfohlen werden. Ein Zuschauer, der sich für Israel und Palästina interessiert, könnte bald auf Videos stoßen, in denen behauptet wird, der Mossad habe den 11. September geplant, oder der Krieg im Gazastreifen sei inszeniert worden, um ethnische Säuberungen zu rechtfertigen.

Diese Plattformen müssen nicht konspirieren. Ihre Architektur reagiert auf Emotionen und Engagement. Das Ergebnis ist ein algorithmischer Tunnel, in dem der Bestätigungsfehler endlos verstärkt wird.

In diesen Echokammern wird Glaube zur Identität.

Die Leute sagen nicht: „Ich folge dieser Theorie.“

Sie sagen: „Ich bin wach.“

Sie tragen ihre Weltanschauung wie ein Abzeichen, überzeugt davon, dass alle anderen entweder schlafen oder kompromittiert sind.

Aus Verschwörung wird Gemeinschaft. Korrektur wird Verrat.

Influencer, Echokammern und die neuen Gatekeeper

In den vergangenen Jahrzehnten waren Verschwörungstheoretiker Randfiguren, die in Motel-Konferenzräumen Vorträge hielten oder fotokopierte Newsletter verschickten.

Heute moderieren sie Podcasts, veröffentlichen Bestseller und versammeln Millionen von Anhängern.

Persönlichkeiten wie Alex Jones oder Whitney Webb agieren als Verschwörungstheoretiker.

Manche meinen es aufrichtig, andere opportunistisch.

Sie alle vermischen echte Dokumente mit spekulativen Konstruktionen und erzeugen so eine einzige, immersive Erzählschleife.

Ihr Publikum ist darauf trainiert, Korrekturen zu misstrauen und Schweigen als Beweis zu interpretieren.

Noch einflussreicher sind die Vertreter kultureller Grenzgänger.

Elon Musk twittert vage Andeutungen. Tucker Carlson sinniert über israelische Erpressung. Russell Brand postet Videos über die Manipulation der Elite.

Diese Personen bezeichnen sich nicht als Verschwörungstheoretiker. Sie bezeichnen sich als Skeptiker, Freidenker oder Dissidenten.

Doch ihre Plattformen erfüllen dieselbe Funktion: Sie verstärken den Verdacht. Sie bestätigen die Architektur des Zweifels.

Das Ergebnis ist ein mehrschichtiges Verbreitungssystem. Memes kommen zuerst. Influencer verleihen ihnen Größe. Dann reagiert der Mainstream. Bis Journalisten oder Faktenprüfer reagieren, hat sich die Geschichte bereits etabliert. Für viele ist sie zum Allgemeingut geworden.

Verschwörung als Tor zur Gewalt

Diese Erzählungen sind nicht harmlos. Sie sind nicht bloß intellektuelle Positionen. Sie sind Auslöser.

Der Mann, der in der Tree of Life-Synagoge in Pittsburgh elf Gläubige erschoss, glaubte an die Theorie des „Großen Austauschs“, die besagt, dass Juden durch Einwanderung einen demografischen Zusammenbruch herbeiführen.

Der Mann, der 2016 mit einem Gewehr eine Pizzeria in Washington, D.C. stürmte, glaubte, Kinder würden in Tunneln festgehalten.

Diese Verschwörung, bekannt als Pizzagate, entwickelte sich zu QAnon. QAnon-Anhänger haben seitdem Infrastruktur angegriffen, Entführungen geplant und das US-Kapitol gestürmt.

Dies sind keine Zufälle. Es sind Konsequenzen.

Der gefährlichste Glaube ist nicht, dass das System kaputt ist. Es ist der Glaube, dass jemand es absichtlich kaputt macht.

Dass hinter jedem Versagen eine verborgene Kraft steckt.

Und dass Maßnahmen, auch gewaltsame Maßnahmen, gerechtfertigt sind, um es zu stoppen.

Der Zerfall der gemeinsamen Realität

Wir sind nicht nur Zeugen einer Informationskrise. Es ist eine Krise der Erkenntnistheorie.

In einer demokratischen Gesellschaft ist Meinungsverschiedenheit unabdingbar.

Doch Demokratie ist auf eine gewisse Übereinstimmung über die Realität angewiesen.

Verschwörungen stellen nicht bloß Fakten in Frage. Sie leugnen die Möglichkeit von Fakten.

Sie suggerieren, dass die Wahrheit konstruiert ist. Dass jedes gemeinsame Verständnis Manipulation ist.

Deshalb sind Memes so gefährlich. Sie transportieren nicht nur Ideen, sondern auch Instinkte.

Sie trainieren Menschen zum Zweifeln, Reagieren und Zurückziehen.

Sie untergraben das öffentliche Vertrauen. Sie sabotieren das kollektive Denken.

Und sie verbreiten sich am schnellsten dort, wo das Vertrauen bereits gebrochen ist.

Die Popularität der Epstein-Theorien und der ZOG-Rhetorik ist nicht irrational. Sie ist anpassungsfähig.

Diese Überzeugungen füllen ein Vakuum, das durch reales Versagen entstanden ist – durch Straflosigkeit, Geheimhaltung, politische Heuchelei. Doch ist dieses Vakuum erst einmal gefüllt, lässt es sich nur noch schwerer wieder leeren. Die Geschichte wird dauerhaft. Sie wird vererbt.

Der langsame Marsch zur Stammesmythologie

Mit der Zeit verhärten sich diese Überzeugungen. Nicht als Argumente, sondern als Identität. Die Menschen vermuten nicht nur Korruption. Sie verkörpern diesen Verdacht. Sie sind der Widerstand. Diejenigen, die es wissen.

Sie lehnen den Journalismus ab, weil sie die Medien für mitschuldig halten. Sie teilen Memes nicht nur, um zu informieren, sondern auch, um zu warnen. Ihre Zweifel werden zu Loyalität. Ihre Loyalitäten werden zu Ritualen.

Und dann setzt sich der Mythos durch.

Epstein wird zum Symbol der Elite-Immunität.

Gaza wird zum Beweis westlicher Komplizenschaft.

Der Mossad wird zur Hand hinter jeder Flamme.

QAnon wird zur Heiligen Schrift.

Was diese Überzeugungen vereint, ist nicht der Inhalt. Es ist die Form. Sie alle gehen von einer Prämisse aus: Nichts ist so, wie es scheint.

Zu Teil V: Wenn die Realität den Mythos bestätigt

Wir kommen nun zu einer schwierigen Frage.

Was passiert, wenn das Verhalten Israels in der realen Welt genau die Mythen zu bestätigen scheint, die diese Verschwörungen ausmachen?

In „The Israeli Deadlock“ haben wir untersucht, wie Israels Gründungstrauma zur Quelle der Legitimität wurde und wie diese Legitimität zu unkontrollierter Macht verhärtete. Was wir nicht vollständig untersucht haben, ist, wie diese Macht von außen erscheint – aus der Perspektive eines globalen Publikums, das bereits an die Kontrolle durch die Schatten glaubt.

Wenn Israel ein Krankenhaus bombardiert und westliche Regierungen dies ohne Untersuchung verteidigen. Wenn Waffenstillstände blockiert, Fakten verdreht oder Opfer verschwiegen werden.

Das sind nicht nur politische Versäumnisse. Für Verschwörungstheoretiker sind es Signale. Sie bestätigen, dass die Zionisten die Medien kontrollieren. Dass das Völkerrecht ein Witz ist. Dass die Eliten ihre eigenen Leute schützen.

In Teil V werden wir auf dieses frühere Argument zurückkommen und fragen:

Wie viel von der Verschwörungserzählung wird nicht durch Fiktion, sondern durch politisches Verhalten belebt?

Was passiert, wenn sich ein Staat so verhält, dass er zu sehr der Geschichte seiner Feinde entspricht?

Und wenn Israel diesen Weg der Straflosigkeit, Auslöschung und narrativen Dominanz weitergeht, kann es dann jemals hoffen, die Verschwörungen zu zerschlagen, die es heute in den Augen der Welt definieren?