Mit einem Vergleich zur Apartheidgeschichte Südafrikas.

29. August 2025 Von Dr. Halim Gençoğlu

Ihr dürft das gerne auf unser Land umsetzen, denn es passiert genauso und ich bin nach wie vor dafür, diejenigen die uns das einbrocken und immer noch mehr fluten, an den Galgen zu bringen und dieses Tribunal kommt, so sicher wie das Amen in der Kirche ..diese Grafik mit der Pyramide zeigt ja schon wieder wo es her kommt….aber sie haben noch nicht verstanden wo es sie hinbringt

Ihr dürft das gerne auf unser Land umsetzen, denn es passiert genauso und ich bin nach wie vor dafür, diejenigen die uns das einbrocken und immer noch mehr fluten, an den Galgen zu bringen und dieses Tribunal kommt, so sicher wie das Amen in der Kirche ..diese Grafik mit der Pyramide zeigt ja schon wieder wo es her kommt….aber sie haben noch nicht verstanden wo es sie hinbringt

Die Türkei bezeichnet Israels Militäroperationen gegen Gaza als „Völkermord“ und erweitert in diesem Zusammenhang die kommerziellen und logistischen Landgrenzen sowie die Seewege, um den Druck zu erhöhen. Als Teil dieser Schritte hat sich die Türkei auch dem internationalen Gremium Den Haag-Gruppe angeschlossen und den Beschluss zum Seeembargo verabschiedet, der strengere Beschränkungen für Schiffsaufenthalte und den Transport militärischer Ausrüstung vorsieht. Daher ist dieses Seeverbot Teil der wirtschaftlichen und logistischen Maßnahmen der Türkei im Einklang mit ihrer Israel-Politik. Die Zukunft dieses Verbots könnte von diplomatischen Entwicklungen und Veränderungen der humanitären Lage in Gaza abhängen. Diese Maßnahmen lassen sich auch durch bestimmte Theorien erklären.

Israels langfristige Stabilität und Legitimität hängen nicht nur von militärischen Kapazitäten oder der Unterstützung der USA ab, sondern auch von internationalen Rechtsnormen, regionalen Gleichgewichten und der internen Sozialstruktur. Im Zeitraum 2024–2025 haben der Internationale Gerichtshof (IGH), der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) und die wachsende Welle der „Anerkennung Palästinas“ in Europa drei verschiedene Szenarien für Israels Zukunft wieder in die Diskussion gebracht. Diese sind: die Fortsetzung der Druckpolitik, zweitens Reformen und Versöhnung und drittens internationale Isolation und Zusammenbruch. In diesem Artikel werden diese Szenarien anhand historischer Vergleiche mit dem Apartheid-Regime in Südafrika untersucht.

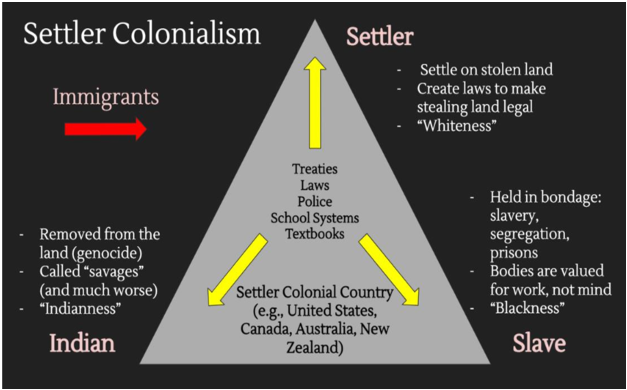

Ein triadisches Strukturdiagramm der Siedler-Kolonialbeziehungen enthüllt die grundlegenden Mechanismen und Bausteine in Wolfes Theorie des Siedlerkolonialismus.

Siedlerkolonialismus und normative Legitimität

Patrick Wolfes (2006) Theorie des Siedlerkolonialismus zufolge basieren solche Regime auf einer „Logik der Eliminierung der einheimischen Bevölkerung“. Aus diesem Grund machen ständig zunehmende Unterdrückungspraktiken im Namen der Sicherheit eine langfristige Legitimitätskrise unvermeidlich. In der Literatur zu internationalen Beziehungen zeigt Audie Klotz’ (1995) Analyse der Rolle von Normen in der internationalen Politik auch, dass die globale Institutionalisierung und diskursive Verbreitung der „Norm der Rassengleichheit“ das Regime während des Kampfes gegen die Apartheid veränderte. Das Apartheidregime hatte Diskriminierung aufgrund der Rasse systematisiert. Dies verstieß eindeutig gegen das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung von 1965.

Durch die Übernahme dieser Norm erhöhte die internationale Gemeinschaft den Druck auf Südafrika und beschleunigte letztlich den Zusammenbruch des Regimes. In Patrick Wolfes Definition geht es beim Siedlerkolonialismus, anders als beim klassischen Kolonialismus, nicht nur um die Ausbeutung von Ressourcen, sondern auch um die systematische Eliminierung indigener Völker und die Etablierung einer dauerhaften Siedlerdominanz.

1. Fortsetzung der Druckpolitik

Israels derzeitige Besatzung, der Ausbau der Siedlungen und die Blockadepolitik könnten dem Land durch militärische Macht und US-Unterstützung kurzfristig ein Überleben ermöglichen. Das Gutachten des IGH vom 19. Juli 2024 stellte jedoch fest, dass die Besatzung rechtswidrig ist und alle Staaten verpflichtet sind, diese Situation nicht anzuerkennen (IGH, 2024). Diese Entscheidung hebt Israels Legitimitätskrise auf die Ebene des Völkerrechts.

Der Antrag des IStGH-Anklägers im Jahr 2024 auf Haftbefehle gegen israelische Beamte (IGH, 2024) hat die individuelle strafrechtliche Verantwortung in den Fokus gerückt. Israel sieht sich daher im internationalen System einem wachsenden Druck ausgesetzt, „Verantwortung vor Gerechtigkeit“ zu stellen.

2. Reform und Versöhnung

Beendet Israel seine Besatzungspolitik und führt entweder eine Zweistaatenlösung oder ein Partnerschaftsmodell auf Basis gleichberechtigter Staatsbürgerschaft ein, könnte es sowohl innen- als auch außenpolitisch Stabilität erreichen. Die Einhaltung des IGH-Urteils und die Einstellung der Siedlerpolitik würden die Annäherung an die internationale Gemeinschaft beschleunigen.

Historisch betrachtet war der ausgehandelte Übergang im Apartheid-Südafrika zwischen 1990 und 1994 nicht nur von äußerem Druck, sondern auch von innenpolitischen Kosten geprägt (Klotz, 1995). Dieses Szenario stellt für Israel die rationalste und nachhaltigste Option dar.

3. Internationale Isolation und Zusammenbruch

Sollte die US-Unterstützung nachlassen oder Europa eine härtere Sanktionspolitik verfolgen, droht Israel ein schwerer Isolationsprozess. Die Anerkennung Palästinas durch Spanien, Irland, Norwegen und Slowenien im Jahr 2024 signalisiert einen normativen Wandel in der europäischen Mitte (Reuters, 2024).

Wie im Falle des Apartheid-Regimes in Südafrika führten das obligatorische Waffenembargo (UNSC, 1977) und die finanziellen Beschränkungen allein nicht zum Sturz des Regimes, doch in Kombination mit internen Dynamiken beschleunigten sie den Wandel (Hufbauer et al., 1985).

Historischer Vergleich: Apartheid-Südafrika

Für den Zusammenbruch der Apartheid waren sowohl der interne Widerstand (ANC, Gewerkschaften, Jugendbewegungen) als auch externer Druck entscheidend (Price, 1991). Die Globalisierung der Gleichheitsnorm isolierte schließlich das Apartheidregime (Klotz, 1995). Heute spielt die Norm der „Illegalität der Besatzung“ möglicherweise eine ähnliche Rolle.

Waffenembargos und finanzielle Beschränkungen gegen Südafrika erhöhten die wirtschaftlichen und psychologischen Kosten (Nattrass, 1991). Letztlich lagen die wahre Unterdrückung und die Massaker im ständigen Versuch der einen Seite, die andere unter Kontrolle zu halten. Dennoch ist es nicht schwer zu sagen, dass diese Situation im Hinblick auf Israels Aktionen in der Weltöffentlichkeit oft nicht ausführlich diskutiert, häufig manipuliert und die Öffentlichkeit nicht angemessen informiert wird.

Abschluss

Israels grausame Politik gegenüber Palästina hat sich insbesondere seit Anfang der 2000er Jahre deutlich verschärft. Die Traumata, die diese Politik für die Bevölkerung der Region mit sich bringt, werden in der Weltöffentlichkeit meist nicht ausreichend thematisiert oder finden international keine starke Stimme.

Israels verschiedene Massaker an Palästinensern, wie etwa seine Operationen im Gazastreifen, haben große Zerstörungen und insbesondere zivile Verluste verursacht. Insbesondere die Angriffe von 2008–2009, 2012, 2014 und 2021 führten zu massiver militärischer Gewalt und Verlusten an Menschenleben. Bei diesen Angriffen erlitten die Palästinenser schwere Menschenrechtsverletzungen wie Kollektivstrafen, Hauszerstörungen, Bombenanschläge und Vertreibung. Dennoch werden diese Angriffe oft mit der Begründung der „Selbstverteidigung“ gerechtfertigt. Mit anderen Worten: Israels Operationen werden in einer breiteren internationalen Perspektive meist als Verteidigungsrecht dargestellt, verschweigt jedoch, dass diese „Verteidigung“ größtenteils durch Angriffe auf Zivilisten und die Zerstörung der gesamten Infrastruktur in der Region erfolgt.

Und vielleicht am wichtigsten: Die bei diesen Angriffen eingesetzte Militärtechnologie und die Waffen stammten oft aus westlichen Ländern, insbesondere den USA. US-Waffenverkäufe, Militärhilfe und politische Unterstützung für Israel verschärfen den Konflikt zusätzlich. So trägt beispielsweise die jährliche US-Militärhilfe in Höhe von Hunderten Millionen Dollar dazu bei, dass Israel diesen Kreislauf der Gewalt aufrechterhält. Strategien wie die „Öffnung von Pufferzonen“ oder die „Kontrolle umkämpfter Gebiete“ werden oft mit westlicher – insbesondere US-amerikanischer – Unterstützung entwickelt.

Diese US-Unterstützung beschränkt sich nicht nur auf militärische Hilfe. In vielen Fällen nutzen die USA Vetos in Plattformen wie den Vereinten Nationen, um Kritik an Israel zu unterbinden. Dies führt dazu, dass viele israelische Verbrechen auf internationaler Ebene nicht ausreichend untersucht werden. Wenn die Vereinten Nationen Lösungen für die Situation palästinensischer Flüchtlinge vorschlagen, blockieren die USA diese häufig. Dies erschwert es den Palästinensern zusätzlich, ihre Rechte einzufordern.

Gleichzeitig verleiht die Gewaltanwendung einiger Widerstandsgruppen in Palästina gegen die Zivilbevölkerung dem Konflikt eine weitere Dimension. Da die internationalen Medien diese Seite jedoch regelmäßig übersehen und die Feindseligkeit gegenüber der israelischen Gewalt überproportional darstellen, werden das Leid und die Traumata der wehrlosen Bevölkerung oft ignoriert. Die Frage „Wie viele Jahre kann Israel mit dieser Politik noch leben?“ lässt sich nicht eindeutig beantworten. Historische Beispiele und aktuelle Entwicklungen im Völkerrecht zeigen jedoch, dass Systeme, die auf Unterdrückung und Besatzung basieren, nicht lange Bestand haben können. Die südafrikanische Analogie verdeutlicht, dass internationaler Normendruck und Sanktionen in Verbindung mit internen Dynamiken Veränderungen bewirken und Unterdrückung nicht ewig andauern kann.

Verweise

Hufbauer, GC, Schott, JJ, & Elliott, KA (1985). Wirtschaftssanktionen neu betrachtet: Geschichte und aktuelle Politik. Peterson Institute.

Internationaler Gerichtshof (IGH). (19. Juli 2024). Gutachten zu den rechtlichen Folgen der israelischen Besetzung palästinensischer Gebiete. Den Haag: IGH.

Internationaler Strafgerichtshof (IStGH). (20. Mai 2024). Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls im Zusammenhang mit der Situation in Palästina. Den Haag: IStGH.

Klotz, A. (1995). Normen in den internationalen Beziehungen: Der Kampf gegen die Apartheid. Cornell University Press.

Nattrass, N. (1991). Die südafrikanische Wirtschaft: Ihr Wachstum und Wandel. In E. Unterhalter (Hrsg.), Apartheid-Bildung und Volkskämpfe (S. 23–42). Heinemann.

Price, R. (1991). Der Apartheidstaat in der Krise: Politische Transformation in Südafrika, 1975–1990. Oxford University Press.

Reuters. (28. Mai 2024). Spanien, Irland und Norwegen erkennen palästinensischen Staat an. Abgerufen von https://www.reuters.com

Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNSC). (1977). Resolution 418 (1977): Verbindliches Waffenembargo gegen Südafrika. New York: Vereinte Nationen.

Wolfe, P. (2006). Siedlerkolonialismus und die Ausrottung der Ureinwohner. Journal of Genocide Research, 8(4), 387–409.

Gençoğlu. H (2024) Palästina in den osmanischen Archivdokumenten 1517-1917, Südafrika.